新しいカメラを買おうと思って、ヨドバシの店頭で色々カメラを試している今日この頃。

今のところはフルサイズのEOS 6D Mark IIを買おうと思っているんですが、色々なカメラと比較したいなということで、9000Dやら80Dやらも触ってみたりしています。

それで思ったんですが、9000Dってなかなかの傑作機じゃないかなって。展示機種にはEF50mm F1.8 STMっていう単焦点レンズがついていたんですが、まあこいつがなかなかに寄れるわ、大きく撮れるわ、明るいわ、本体も小さくて使いやすいわ、それなりに連写もできるわ、と。不満点が存在しないくらい快適です。

9000Dを買おうと決心したわけではないし、現時点でも大幅に6D Mark IIを買う方向に気持ちは傾いています。ですが、APS-Cも捨てたもんじゃないなぁと。

APS-Cカメラの扱いやすい点はいくつかありますが、一番デカいは「寄れる」という点なんですよ。

別にフルサイズに比べて最短撮影距離が短くなるわけではないので、あまり正確な表現ではないです。ただ、フルサイズと比べて画角が狭くなる、つまり換算焦点距離が長くなるのは事実です。

これを踏まえると、50mmで最短撮影距離が40cmのレンズの場合、APS-Cのカメラでは、最短撮影距離はそのままでも換算焦点距離は80mmまで伸びます。

つまり、同じレンズを使うという条件のもとでは、あたかもAPS-Cカメラはフルサイズカメラよりも「寄れる」ように振る舞うことになります。

これってすごくデカいんです。どうしてかというと「中望遠~望遠」で「寄れる」レンズって実はあんまり無いんですよ。高いレンズでも80cmとかその辺までしか寄れなかったりします。その点、APS-Cの「換算焦点距離が伸びる」という特性を活かすことで、「フルサイズだと標準でまあまあ寄れるレンズ」を「中望遠でまあまあ寄れるレンズ」として活用できる。これって非常に面白いし便利なんですよね。

もちろん、その代償として「あんまりボケない」というデメリットも生まれてしまいますが...。

この「寄れる」というメリット、ブツ撮りだったりご飯を撮ったりするときにはすんごい便利なんです。マクロレンズを使うまでもないけど、標準レンズだとあんまり大きく撮れないという、フルサイズあるあるの困った現象をうまく回避できます。

さらに、フルサイズと比べてあまり被写体に近寄りすぎることなく大きく写せるというメリットによって、ピンボケや手ぶれを抑えて綺麗な写真が撮れたりします。

それから、ボケにくいという点は、表現力という観点からはすごく大きなデメリットになってしまいます。しかし、その裏返しとして「扱いやすい」というメリットも生まれます。

写真を芸術としてよりも、「物事の記録」という点で扱いたい人にとっては、不本意にボケすぎることの少ないAPS-Cカメラはすごく扱いやすいと思います。このメリットは使っていくうちに大いに実感することになるでしょう。

フルサイズとAPS-Cそれぞれのメリットとデメリットはなかなかうまく伝えられている様子を見かけません。やはり「フルサイズは高性能だよ~でも高いし重いよ~」「APS-Cは望遠に強いよ~」みたいな情報が主なので、それ以外の部分ってあんまり取り上げられないんですよね。

もちろんカメラをがっつりやっている人からすれば「なんだ今更かよ」という話だったりもするんですがね...。

ですが、わたし自身も実際にヨドバシで試してみるまで「なんだかんだ言って最強なのはやっぱりフルサイズだよなぁ」と信じ込んでたので、APS-Cとフルサイズを両方試してみて結構大きなショックを受けてしまいました...。

2019年7月29日月曜日

2019年7月15日月曜日

電卓の計算順序の話 - 「Siriは足し算より先に掛け算をする」のは当たり前なのか?

とあるYouTuberの方が「Siriは足し算からじゃなく掛け算から計算する、すごい」といった趣旨の発言をし、その動画がTwitter上で拡散されています。

「何を当たり前な事を今更言っているんだ」という批判も多いですが、電卓の計算順序について少し考え直してみましょう。

■四則計算の順序

小学校レベルの四則計算の考え方としては、「乗除算を先に行い、加減算を後に行う」という考え方をまずは覚えておけば良いでしょう。

中学数学以降では多項式という概念を使いますが、この場合は「一つ一つの項をまずは計算し、その後項どうしを足し合わせる」といった覚え方が簡単そうです。

括弧を使うと計算の優先順位を上げる事ができます。括弧でくくった範囲全体を一つの項としてみなすことができる、と説明すれば良いでしょうか。

括弧の使い方として、「角括弧、波括弧、丸括弧などを使い分ける」場合と、「すべて丸括弧で統一する」場合があります。中学や高校では前者で教えられると思いますが、波括弧は集合論で、角括弧は行列などで多用されるため、状況によっては丸括弧で統一するほうがわかりやすくなる事もあり得ます。

なお、括弧の種類によらず、より内側にある括弧から順に計算します。

■電卓における「標準入力」と「数式通り入力」

我々が普段から電卓と呼んでいる「アレ」は、標準電卓とか実務電卓と呼ばれています。

これらの電卓は一般的に、入力した順にしか式を処理できません。というか、「式」という概念がそもそもありません。

例えば、「2+3+4*5」という式を計算してみましょう。(注. 「*」は掛け算の記号)

普通に計算しようとすると、「4*5」を計算して20という答えを出し、次に「2+3+20」を計算します。答えは25です。

しかし、標準電卓でやると、そのままでは答えが合いません。45になってしまいます。

標準電卓の場合、内部的には「2+3=5, 5+4=9, 9*5=45」と計算しています。つまり、入力した順にしかどうしても計算できません。

この計算順序は「標準入力」とか「標準入力方式」などと呼ばれています。

この方式の場合、「式」という概念を排除する事で、熟練者はテキパキと式を打ち込み計算する事ができるメリットがあります。なぜかというと、キーを打つ回数が圧倒的に減るからです。

ただ、標準入力方式の場合は、長い式を打ち込んだりする事がすごく難しいというか、まず無理です。標準電卓ではこれは欠点にはなりにくいですが、関数電卓などでは長い式を計算する事が多々あるので結構大きな欠点になります。

関数電卓も標準入力方式が長らく採用されていましたが、「数式通り入力方式」というものが開発されました。

「数式」という概念を持っており、計算順序を意識して正しく計算できるようになりました。それに加え、括弧の概念が取り入れられているので、括弧を含む式を正しく入力して計算させる事ができます。

標準入力方式の関数電卓と、数式通り入力方式の関数電卓ではこのような違いがあります。

単純な式である「Sin30° + Cos60°」を計算してみます。角度単位は度数法に設定しておきましょう。

標準入力方式では、「30Sin+60Cos=」の順で打ち込みます。

入力し終わると、ディスプレイには「1」とだけ表示されているはず。

一方、数式通り入力方式では、「Sin30)+Cos60)=」と入力します。(開き括弧は自動で入りますのでこれで正しいです)

入力が終わると、上段には「Sin(30)+Cos(60)」、下段には「1」と表示されるはずです。

単純な式を計算するときは、標準入力方式のほうが早いです。上の式の場合、数式通り入力方式では10回キーを押さないといけないのに対し、標準入力方式では8回キーを押せば入力ができます。

ですが、複雑な式を入力しようとするとだんだん大変になってきて、いずれ限界が見えてきます。その点は数式通り入力方式の強みですね。

ちなみに余談ですが、現在では数式通り入力方式をさらに発展させた「数学自然表示方式」の電卓が広く普及しています。私はカシオのfx-JP700を3年近く使い続けていますが、4次以下の行列計算もできるのですごくオススメですよ。

■まとめ

話が非常に脱線してしまいましたが、まとめに入ります。

Siriの計算順序の話をすごく叩く人が多いようですが、結局は電卓の「計算順序」の話をしました通り、「標準入力方式か数式通り入力方式か」という違いの話になってきます。

数式通り入力方式は関数電卓くらいでしか見かけない非常にレアなものでしたし、関数電卓自体、工業系や工学系に進む人でない限り存在すら認知しないようなアイテムでした。

スマートフォンの普及とともに、電卓アプリに関数電卓機能が内包されるようになり、「関数電卓の存在は知らないけど機能はなんとなく使った事があるよ」という人も増えていることだと思います。

昔は電卓が数式通りに計算してくれないのが当たり前でしたが、いつの間にか「電卓が数式通りに計算するなんて当たり前じゃないか、何を言っているんだ」といった人が増えるんだろうなぁ、と思いつつこの騒動を眺めています。

「何を当たり前な事を今更言っているんだ」という批判も多いですが、電卓の計算順序について少し考え直してみましょう。

■四則計算の順序

小学校レベルの四則計算の考え方としては、「乗除算を先に行い、加減算を後に行う」という考え方をまずは覚えておけば良いでしょう。

中学数学以降では多項式という概念を使いますが、この場合は「一つ一つの項をまずは計算し、その後項どうしを足し合わせる」といった覚え方が簡単そうです。

括弧を使うと計算の優先順位を上げる事ができます。括弧でくくった範囲全体を一つの項としてみなすことができる、と説明すれば良いでしょうか。

括弧の使い方として、「角括弧、波括弧、丸括弧などを使い分ける」場合と、「すべて丸括弧で統一する」場合があります。中学や高校では前者で教えられると思いますが、波括弧は集合論で、角括弧は行列などで多用されるため、状況によっては丸括弧で統一するほうがわかりやすくなる事もあり得ます。

なお、括弧の種類によらず、より内側にある括弧から順に計算します。

■電卓における「標準入力」と「数式通り入力」

我々が普段から電卓と呼んでいる「アレ」は、標準電卓とか実務電卓と呼ばれています。

これらの電卓は一般的に、入力した順にしか式を処理できません。というか、「式」という概念がそもそもありません。

例えば、「2+3+4*5」という式を計算してみましょう。(注. 「*」は掛け算の記号)

普通に計算しようとすると、「4*5」を計算して20という答えを出し、次に「2+3+20」を計算します。答えは25です。

しかし、標準電卓でやると、そのままでは答えが合いません。45になってしまいます。

標準電卓の場合、内部的には「2+3=5, 5+4=9, 9*5=45」と計算しています。つまり、入力した順にしかどうしても計算できません。

この計算順序は「標準入力」とか「標準入力方式」などと呼ばれています。

この方式の場合、「式」という概念を排除する事で、熟練者はテキパキと式を打ち込み計算する事ができるメリットがあります。なぜかというと、キーを打つ回数が圧倒的に減るからです。

ただ、標準入力方式の場合は、長い式を打ち込んだりする事がすごく難しいというか、まず無理です。標準電卓ではこれは欠点にはなりにくいですが、関数電卓などでは長い式を計算する事が多々あるので結構大きな欠点になります。

関数電卓も標準入力方式が長らく採用されていましたが、「数式通り入力方式」というものが開発されました。

「数式」という概念を持っており、計算順序を意識して正しく計算できるようになりました。それに加え、括弧の概念が取り入れられているので、括弧を含む式を正しく入力して計算させる事ができます。

標準入力方式の関数電卓と、数式通り入力方式の関数電卓ではこのような違いがあります。

単純な式である「Sin30° + Cos60°」を計算してみます。角度単位は度数法に設定しておきましょう。

標準入力方式では、「30Sin+60Cos=」の順で打ち込みます。

入力し終わると、ディスプレイには「1」とだけ表示されているはず。

一方、数式通り入力方式では、「Sin30)+Cos60)=」と入力します。(開き括弧は自動で入りますのでこれで正しいです)

入力が終わると、上段には「Sin(30)+Cos(60)」、下段には「1」と表示されるはずです。

単純な式を計算するときは、標準入力方式のほうが早いです。上の式の場合、数式通り入力方式では10回キーを押さないといけないのに対し、標準入力方式では8回キーを押せば入力ができます。

ですが、複雑な式を入力しようとするとだんだん大変になってきて、いずれ限界が見えてきます。その点は数式通り入力方式の強みですね。

ちなみに余談ですが、現在では数式通り入力方式をさらに発展させた「数学自然表示方式」の電卓が広く普及しています。私はカシオのfx-JP700を3年近く使い続けていますが、4次以下の行列計算もできるのですごくオススメですよ。

■まとめ

話が非常に脱線してしまいましたが、まとめに入ります。

Siriの計算順序の話をすごく叩く人が多いようですが、結局は電卓の「計算順序」の話をしました通り、「標準入力方式か数式通り入力方式か」という違いの話になってきます。

数式通り入力方式は関数電卓くらいでしか見かけない非常にレアなものでしたし、関数電卓自体、工業系や工学系に進む人でない限り存在すら認知しないようなアイテムでした。

スマートフォンの普及とともに、電卓アプリに関数電卓機能が内包されるようになり、「関数電卓の存在は知らないけど機能はなんとなく使った事があるよ」という人も増えていることだと思います。

昔は電卓が数式通りに計算してくれないのが当たり前でしたが、いつの間にか「電卓が数式通りに計算するなんて当たり前じゃないか、何を言っているんだ」といった人が増えるんだろうなぁ、と思いつつこの騒動を眺めています。

2019年6月4日火曜日

ちょっと自作PCをいじくってみた

こんにちは。

先日、PCパーツに7000円近く溶かしてしまったので、その紹介をします。

こちら。

まず、今回の目玉商品はケースファン「San Ace」です。ただのケースファンなのに1個2000円以上もする商品で、普通の自作erは滅多にこんなの買わないと思います。安いものは1個700円とかで売っているので、安物と比較すれば3倍ほどの値が付いている計算になります。

このSan Aceですが、実はもともと産業用途のファンです。これをPC向けにカスタマイズした製品をオウルテックが販売しているというものになります。元々産業用途の製品なので、コンピューターの中ではPCよりもどちらかといえばサーバーとかワークステーションに使われてそうな製品ですね。

自作パーツとしてSan Aceを採用するメリットとして、最も大きいのはやはり信頼性の確保でしょうか。San Aceシリーズはとにかく寿命と信頼性を重視したファンなので、メンテナンスをしつつ長く動いて欲しいとか、あるいはメンテナンスが困難な環境でもそれなりに上手く動いて欲しいといった用途に使えるのではないかなと思っています。

実はこのファンを搭載する予定のマシンですが、6年間動き続けたCore i3-3220搭載機に様々な延命処置を施した後、実家に住む家族に譲り渡してさらに5~6年くらい(?)動いてもらう予定です。

そうなってくるとどうしてもメンテナンスの頻度は落ちますし、パーツ交換もして貰えなくなる可能性もあります。環境的な面からも、現在よりもPCにとってはより過酷になる可能性も多少あります。

また、今回のPCに元々付いていたファンは、ちょうど4~5年ほどで寿命を迎えてガラガラという音を立てるようになってしまいました。ファンの故障が原因でPCを処分したりすることになっては非常にもったいないということもあり、今回のパーツ選定に至りました。

本音を言えばSanAce一度使ってみたかったんです

実際にPCに元々付いていたファンと交換してみました。

騒音などを特に気にせずに買ったのが悪いんですが、この中の「標準」と書いてあるファンが1台だけ、えらい爆音を立てているんですね。

家族に相談した結果「異音じゃなければ別にうるさくてもなんともないよ」とのご意見を頂きましたが...。いやいや、規格外な騒音が出ているんですがそれは。

部屋の中でジェット機が飛んでるような音がします(大げさ)。

幸い、このPCケースには、ファンに供給する電圧を5V、0V(= OFF)、12Vの3つから選べるごく単純な仕様のファンコンがついていました。爆音ファンへの供給電圧は定格で12Vですが、5Vに無理やり落としてやることで静音化することができました。

なお普通のファンは電圧を5Vまで絞るとほとんど風が出なくなり、ファンとしては機能不全状態に陥ります。最低7Vは必要っぽい。ですが、今回使ったファンは定格で100CFM以上の風が出る仕様だったので、5Vまで電圧を絞ってもそれなりに風が出ています。そのうえ、今回買ったファンの中では一番静か。これには驚きました。

天寿を全うしたケースファンを取り外しました。ホコリが大量に付着しているのでパッケージに詰め込んでおきました。

Zalmanのごく普通のケースファンですが、思っていたよりも寿命は短かったかなあ。まあ普通のファンなんてそんなもんか。

それから、背面にUSB3.1 Gen1ポートを2つ増設する改修を行いました。

このPCに使われているマザーボードは、背面バックパネル部に3.1 Gen1が2ポート、前面用のピンヘッダに2ポート、合計4ポートのUSB3.1 Gen1ポートを備えています。

しかし、PCケースの設計が古く、マザーボードに搭載されているピンヘッダが生かせていませんでした。PCケース前面のポートは、背面のバックパネル部の端子から延長して引っ張ってくるしようとなっています。そのため、USB3.1 Gen1ポートの増設改修を行う前は、背面1ポート、前面1ポートしかない中途半端な仕様でした。

今回の改修においては、遊んでいる状態だったUSB3.1 Gen1ピンヘッダを活用し、比較的低コストでUSB3.1 Gen1ポートを増設しています。これで、使用できるUSB3.1 Gen1ポートは、背面3ポート、前面1ポートの合計4ポートに増えました。

最近のマザーボードはより多くのUSB3.1 Gen1/Gen2ポートを搭載しているため、これでも少ないように見えますが、実際のところそんなに多くのUSB3.1機器を接続するわけではなさそうなので十分でしょう。

一通りのパーツ交換を済ませたケース内部の様子です。増設したUSBポートから伸びている青いケーブルがアクセントになっています。

今後、家族にPCを引き渡す前にストレージを交換する予定です。SSD、HDD各1台を発注していますが、これらの交換作業も気が向いたら記事にするかもしれません。

現在はわたしのデータの入ったストレージを積んでいますが、これらはPCから取り外した後も外付けストレージ化して活用します。

なお、電源ユニットの交換も検討して最後までかなり迷ったのですが、結果的には見送りました。今後発火とかしないといいけどねぇ。

先日、PCパーツに7000円近く溶かしてしまったので、その紹介をします。

こちら。

まず、今回の目玉商品はケースファン「San Ace」です。ただのケースファンなのに1個2000円以上もする商品で、普通の自作erは滅多にこんなの買わないと思います。安いものは1個700円とかで売っているので、安物と比較すれば3倍ほどの値が付いている計算になります。

このSan Aceですが、実はもともと産業用途のファンです。これをPC向けにカスタマイズした製品をオウルテックが販売しているというものになります。元々産業用途の製品なので、コンピューターの中ではPCよりもどちらかといえばサーバーとかワークステーションに使われてそうな製品ですね。

自作パーツとしてSan Aceを採用するメリットとして、最も大きいのはやはり信頼性の確保でしょうか。San Aceシリーズはとにかく寿命と信頼性を重視したファンなので、メンテナンスをしつつ長く動いて欲しいとか、あるいはメンテナンスが困難な環境でもそれなりに上手く動いて欲しいといった用途に使えるのではないかなと思っています。

実はこのファンを搭載する予定のマシンですが、6年間動き続けたCore i3-3220搭載機に様々な延命処置を施した後、実家に住む家族に譲り渡してさらに5~6年くらい(?)動いてもらう予定です。

そうなってくるとどうしてもメンテナンスの頻度は落ちますし、パーツ交換もして貰えなくなる可能性もあります。環境的な面からも、現在よりもPCにとってはより過酷になる可能性も多少あります。

また、今回のPCに元々付いていたファンは、ちょうど4~5年ほどで寿命を迎えてガラガラという音を立てるようになってしまいました。ファンの故障が原因でPCを処分したりすることになっては非常にもったいないということもあり、今回のパーツ選定に至りました。

実際にPCに元々付いていたファンと交換してみました。

騒音などを特に気にせずに買ったのが悪いんですが、この中の「標準」と書いてあるファンが1台だけ、えらい爆音を立てているんですね。

家族に相談した結果「異音じゃなければ別にうるさくてもなんともないよ」とのご意見を頂きましたが...。いやいや、規格外な騒音が出ているんですがそれは。

部屋の中でジェット機が飛んでるような音がします(大げさ)。

幸い、このPCケースには、ファンに供給する電圧を5V、0V(= OFF)、12Vの3つから選べるごく単純な仕様のファンコンがついていました。爆音ファンへの供給電圧は定格で12Vですが、5Vに無理やり落としてやることで静音化することができました。

なお普通のファンは電圧を5Vまで絞るとほとんど風が出なくなり、ファンとしては機能不全状態に陥ります。最低7Vは必要っぽい。ですが、今回使ったファンは定格で100CFM以上の風が出る仕様だったので、5Vまで電圧を絞ってもそれなりに風が出ています。そのうえ、今回買ったファンの中では一番静か。これには驚きました。

Zalmanのごく普通のケースファンですが、思っていたよりも寿命は短かったかなあ。まあ普通のファンなんてそんなもんか。

それから、背面にUSB3.1 Gen1ポートを2つ増設する改修を行いました。

このPCに使われているマザーボードは、背面バックパネル部に3.1 Gen1が2ポート、前面用のピンヘッダに2ポート、合計4ポートのUSB3.1 Gen1ポートを備えています。

しかし、PCケースの設計が古く、マザーボードに搭載されているピンヘッダが生かせていませんでした。PCケース前面のポートは、背面のバックパネル部の端子から延長して引っ張ってくるしようとなっています。そのため、USB3.1 Gen1ポートの増設改修を行う前は、背面1ポート、前面1ポートしかない中途半端な仕様でした。

今回の改修においては、遊んでいる状態だったUSB3.1 Gen1ピンヘッダを活用し、比較的低コストでUSB3.1 Gen1ポートを増設しています。これで、使用できるUSB3.1 Gen1ポートは、背面3ポート、前面1ポートの合計4ポートに増えました。

最近のマザーボードはより多くのUSB3.1 Gen1/Gen2ポートを搭載しているため、これでも少ないように見えますが、実際のところそんなに多くのUSB3.1機器を接続するわけではなさそうなので十分でしょう。

一通りのパーツ交換を済ませたケース内部の様子です。増設したUSBポートから伸びている青いケーブルがアクセントになっています。

今後、家族にPCを引き渡す前にストレージを交換する予定です。SSD、HDD各1台を発注していますが、これらの交換作業も気が向いたら記事にするかもしれません。

現在はわたしのデータの入ったストレージを積んでいますが、これらはPCから取り外した後も外付けストレージ化して活用します。

なお、電源ユニットの交換も検討して最後までかなり迷ったのですが、結果的には見送りました。今後発火とかしないといいけどねぇ。

2019年5月7日火曜日

モバイルノートのバッテリーを増設してみた

こんにちは。

今日、とあるパソコンショップからお荷物が届きました。

いかにもメーカー純正ですよという見た目の箱をしていますが、実際その通りで、富士通製のノートPC用増設バッテリーが入っています。

型番はFMVNBT40、容量は28Whです。

早速箱を開けてみます。

箱の上段には、バッテリーに取り付けるベゼルが入っています。いわゆる化粧カバー。

下段には、今回のお目当てであるバッテリー本体が入っています。

袋から取り出すと、このようにバッテリー本体が現れます。

早速取り付け...と行きたいところですが、その前に今回取り付けるノートPCの電源周りの仕様をご紹介します。

これはわたしの愛機、富士通SH75/C3のバッテリー取付部の様子です。ここには購入初期から内蔵バッテリーが搭載されています。

FMVNBP237、4セルで容量は51Whです。

このバッテリーは本来はオプションで、標準では6セル77Whの大容量バッテリーが付属してきます。しかし、このPCは諸般の都合により購入当初でついてくるのは容量の少ない4セルバッテリーとなっていました。

まあ本当は4セルでも長時間駆動できるよう作られていますが、わたしはノマドする機会などが多く、屋外で長時間バッテリー駆動させたいと思っています。そこで、バッテリーを増設することにしました。

このPCのバッテリー増設方法は実は2種類あります。ひとつは、先ほどの写真でお見せした「第1バッテリー」をそっくりそのまま大容量版に交換するという方法。

そしてもう一つは、別の場所に「第2バッテリー」を新しく搭載するという方法です。

前者の方法だと、元々付属してきた4セルバッテリーを使い回すことができません。バッテリー自体の価格もややお高いです。

後者の方法だと、元々付属してきた4セルバッテリーを使い回すことができる上に、バッテリーそのものの値段はお安いです。(容量あたりの単価はとても高いですが...)

バッテリーをどこに増設するのかという話ですが、実はこのPCにはこんなギミックが仕掛けられています。

普通のPCではここに光学ドライブがついていますが、このPCの場合は少し面白い構造になっています。「モバイルマルチベイ」といい、光学ドライブ、バッテリー、HDD、そして軽量化のためのダミーカバーという4種類のオプション品を専用スロットに取り付けられます。

これも実は本来であれば光学ドライブがついてきますが、この機種は標準状態ではダミーが装着されていました。

では、このダミーを外したのち、作業に取りかかりましょう。

まずはベゼルとバッテリーを合体させます。黒いベゼルと白いベゼルがありますが、よほどツートンカラーが好きな人でない限りは、大人しく自分のPCの色に合ったベゼルをつけましょう。

先ほどダミーを取り外した場所に、今度はバッテリーを搭載します。

奥まで押し込むとこんな感じに。ダミーと比べて厚みが増しています。

横から見るとこんな感じ。

バッテリーが増えた分だけ厚みが増しているんですが、この微妙な存在感がやっぱり素敵です。

なお、作業中に取り外したダミーは捨てずに保管しておきましょう。

作業を終え、PCを立ち上げました。一応、認識はされているようです。このPCは第1バッテリーの充電が終わってから第2バッテリーの充電に移行するみたいです。

第2バッテリーを取り付けたにもかかわらず、バッテリーのステータスを示すランプが一向に点かないので、「おかしいなぁ、認識されてないのかなぁ」と思ったら、まさかのバッテリー空っぽ案件でした。

リチウムイオン蓄電池は過充電と過放電にすごく弱いので、普通は30%程度の残量がある状態で出荷されてきますが、倉庫で長期間眠っていたのでしょうか。ちょっと心配です。

とりあえず充電は普通にできるみたいなので、しばらく使ってみてからまた追記してみようかなと思います。

(5.11追記):

そういや過放電でバッテリー死んでないか心配、だの何だの言ってましたね。

あれからしばらく増設バッテリー使ってみたけど全く問題なさそう。やるじゃん...!

ということでホッとしました。

今日、とあるパソコンショップからお荷物が届きました。

いかにもメーカー純正ですよという見た目の箱をしていますが、実際その通りで、富士通製のノートPC用増設バッテリーが入っています。

型番はFMVNBT40、容量は28Whです。

早速箱を開けてみます。

箱の上段には、バッテリーに取り付けるベゼルが入っています。いわゆる化粧カバー。

下段には、今回のお目当てであるバッテリー本体が入っています。

袋から取り出すと、このようにバッテリー本体が現れます。

早速取り付け...と行きたいところですが、その前に今回取り付けるノートPCの電源周りの仕様をご紹介します。

これはわたしの愛機、富士通SH75/C3のバッテリー取付部の様子です。ここには購入初期から内蔵バッテリーが搭載されています。

FMVNBP237、4セルで容量は51Whです。

このバッテリーは本来はオプションで、標準では6セル77Whの大容量バッテリーが付属してきます。しかし、このPCは諸般の都合により購入当初でついてくるのは容量の少ない4セルバッテリーとなっていました。

まあ本当は4セルでも長時間駆動できるよう作られていますが、わたしはノマドする機会などが多く、屋外で長時間バッテリー駆動させたいと思っています。そこで、バッテリーを増設することにしました。

このPCのバッテリー増設方法は実は2種類あります。ひとつは、先ほどの写真でお見せした「第1バッテリー」をそっくりそのまま大容量版に交換するという方法。

そしてもう一つは、別の場所に「第2バッテリー」を新しく搭載するという方法です。

前者の方法だと、元々付属してきた4セルバッテリーを使い回すことができません。バッテリー自体の価格もややお高いです。

後者の方法だと、元々付属してきた4セルバッテリーを使い回すことができる上に、バッテリーそのものの値段はお安いです。(容量あたりの単価はとても高いですが...)

バッテリーをどこに増設するのかという話ですが、実はこのPCにはこんなギミックが仕掛けられています。

普通のPCではここに光学ドライブがついていますが、このPCの場合は少し面白い構造になっています。「モバイルマルチベイ」といい、光学ドライブ、バッテリー、HDD、そして軽量化のためのダミーカバーという4種類のオプション品を専用スロットに取り付けられます。

これも実は本来であれば光学ドライブがついてきますが、この機種は標準状態ではダミーが装着されていました。

では、このダミーを外したのち、作業に取りかかりましょう。

先ほどダミーを取り外した場所に、今度はバッテリーを搭載します。

奥まで押し込むとこんな感じに。ダミーと比べて厚みが増しています。

横から見るとこんな感じ。

バッテリーが増えた分だけ厚みが増しているんですが、この微妙な存在感がやっぱり素敵です。

なお、作業中に取り外したダミーは捨てずに保管しておきましょう。

作業を終え、PCを立ち上げました。一応、認識はされているようです。このPCは第1バッテリーの充電が終わってから第2バッテリーの充電に移行するみたいです。

第2バッテリーを取り付けたにもかかわらず、バッテリーのステータスを示すランプが一向に点かないので、「おかしいなぁ、認識されてないのかなぁ」と思ったら、まさかのバッテリー空っぽ案件でした。

リチウムイオン蓄電池は過充電と過放電にすごく弱いので、普通は30%程度の残量がある状態で出荷されてきますが、倉庫で長期間眠っていたのでしょうか。ちょっと心配です。

とりあえず充電は普通にできるみたいなので、しばらく使ってみてからまた追記してみようかなと思います。

(5.11追記):

そういや過放電でバッテリー死んでないか心配、だの何だの言ってましたね。

あれからしばらく増設バッテリー使ってみたけど全く問題なさそう。やるじゃん...!

ということでホッとしました。

2019年5月5日日曜日

福岡市内 UQ WiMAX2+ 速度測定レポート

■はじめに

この記事は、UQ WiMAX2+回線の実効速度検証を目的とし、個人の趣味によって執筆しています。

測定には民生用製品のみを用いており、専門的な測定機材などは用いていません。

UQ WiMAX2+はベストエフォート型のサービスです。時間帯や場所によって実効速度は大幅に変化しますし、通信速度は保障されていません。そういった背景から、この記事においても通信速度の保障はできませんし、条件によってはここでご紹介した速度を上回ったり下回ったりする場合があります。

■UQ WiMAX2+の仕様

・WiMAX 2.1(IEEE 802.16mの拡張)

・割り当てられた周波数帯: 2595MHz~2625MHz(2.5GHz帯)

・下り最大440Mbps / 上り最大30Mbps(理論値、WiMAX2+単独)

・下り最大1237Mbps / 上り最大75Mbps(理論値、4GLTEとのCA、W06使用時)

■測定条件

・UQ WiMAX2+回線

・HUAWEI W06

・ハイスピードモード、ハイパフォーマンスモード、4x4MIMO有効

・計測端末にはモバイルPC(富士通 LIFEBOOK SH75/C3)を使用、バッテリ駆動

・ルーターとの接続はUSB3.1 Gen1/Gen2

・測定サイトはOokla社のspeedtest.netを使用

・測定サーバーはOPEN PROJECT(20GB SINET)を常に使用

■測定結果

○博多駅地区

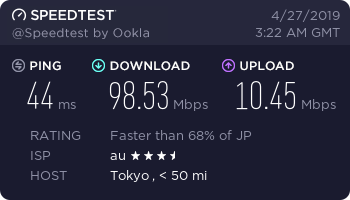

・博多駅博多口広場('19.4.27. 12:22 JST)

○ウォーターフロント地区

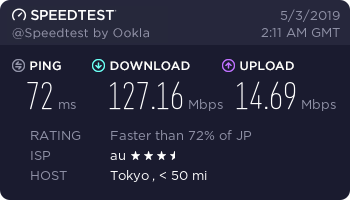

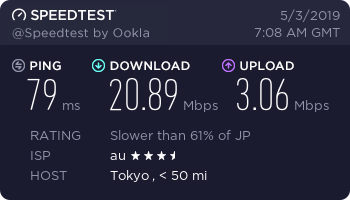

・中央ふ頭('19.5.3. 15:08 JST)

○中洲・川端地区

・新春吉橋('19.4.27. 13:11 JST)

○天神地区

・警固公園('19.5.3 11:11 JST)

■測定地域募集のお知らせとお願い

福岡市内においてUQ WiMAX2+の実効速度測定を今後も継続的に行っていきますが、そのために測定地域を募集したいと考えています。つきましては、コメントフォームなどで測定地域をご提案いただけるとありがたく思います。

現在募集している測定地域は以下の条件に合致する場所です。

・屋外であること

・福岡市内であること

・駅周辺や街中など人が集まる場所

この記事は、UQ WiMAX2+回線の実効速度検証を目的とし、個人の趣味によって執筆しています。

測定には民生用製品のみを用いており、専門的な測定機材などは用いていません。

UQ WiMAX2+はベストエフォート型のサービスです。時間帯や場所によって実効速度は大幅に変化しますし、通信速度は保障されていません。そういった背景から、この記事においても通信速度の保障はできませんし、条件によってはここでご紹介した速度を上回ったり下回ったりする場合があります。

■UQ WiMAX2+の仕様

・WiMAX 2.1(IEEE 802.16mの拡張)

・割り当てられた周波数帯: 2595MHz~2625MHz(2.5GHz帯)

・下り最大440Mbps / 上り最大30Mbps(理論値、WiMAX2+単独)

・下り最大1237Mbps / 上り最大75Mbps(理論値、4GLTEとのCA、W06使用時)

■測定条件

・UQ WiMAX2+回線

・HUAWEI W06

・ハイスピードモード、ハイパフォーマンスモード、4x4MIMO有効

・計測端末にはモバイルPC(富士通 LIFEBOOK SH75/C3)を使用、バッテリ駆動

・ルーターとの接続はUSB3.1 Gen1/Gen2

・測定サイトはOokla社のspeedtest.netを使用

・測定サーバーはOPEN PROJECT(20GB SINET)を常に使用

■測定結果

○博多駅地区

・博多駅博多口広場('19.4.27. 12:22 JST)

○ウォーターフロント地区

・中央ふ頭('19.5.3. 15:08 JST)

○中洲・川端地区

・新春吉橋('19.4.27. 13:11 JST)

○天神地区

・警固公園('19.5.3 11:11 JST)

■測定地域募集のお知らせとお願い

福岡市内においてUQ WiMAX2+の実効速度測定を今後も継続的に行っていきますが、そのために測定地域を募集したいと考えています。つきましては、コメントフォームなどで測定地域をご提案いただけるとありがたく思います。

現在募集している測定地域は以下の条件に合致する場所です。

・屋外であること

・福岡市内であること

・駅周辺や街中など人が集まる場所

2019年4月27日土曜日

モバイルルーターはやはり屋外で使うべき

今どき、固定インターネット回線を引かずに、4G LTEとかWiMAXのモバイルルーターを使ってる人は結構いると思うんですよ。私もそうでして、家でも外でもUQのWiMAX2+のルーターを使っているわけですね。どこに行っても繋がるのでまあこれが便利なわけです。大学の校舎内でもほとんど学内LANにつながずにモバイルルーターにつなげっぱなしにしていたりします。

4G LTEとWiMAXの違いは単純で、4Gは「遅いけどいろんなところで繋がる」、WiMAXは「エリアは狭いけど高速通信が得意」という特徴がありました(過去形)。ですが現状は両者ともこの点での違いがほとんどなくなりました。4GはMIMO技術やキャリア・アグリゲーション技術などを取り入れて格段に高速化されてしまい、実効速度も大幅に高速化。人混みでもとても快適に通信できますね。

WiMAXもエリアが広がり、通信できない場所は減っています。

では現状の両者の違いは何かというと、WiMAXは「データ通信が実質使い放題」ということですね。

4Gを利用したプランは月間データ容量が30~50GBに制限されたものがほとんど。スマホなら実質使い放題と言っても過言ではありませんが、PCやゲーム機につないで固定回線代わりに使うとこれでは全く足りません。

それに対してWiMAX。これは現状、3日間のデータ容量が10GBに制限されていますが、月間データ容量には特に制限が掛けられていません。このためガッツリ通信しまくっても結構余裕があります。もちろん、何GBもするような大きなファイルをダウンロードしたりすると一発アウトなので、そういった作業は学校や会社のLANにつないで行うなどの対策を取りたいです。

さて、モバイルネットワークの整備には特徴があります。それは「人の多いところを重点的に整備する」ということです。

一般的にモバイルネットワークは、マクロセルと呼ばれる大きな基地局を使って広範囲をカバーするようにしています。マクロは「巨大な」、セルは「細胞」という意味。カバー範囲のことを一つ一つの細胞に例えているんですね。(マクロセルはざっくり説明すると「携帯電話の鉄塔」ですね。見たことある人も多いはずですよ)

マクロセルは通信会社にとっては都合がいい整備方法です。広範囲を少ない設備でカバーできるので、少ない費用でエリア面積を稼ぎやすいです。ですが利用者にとってはやや都合が悪いです。自宅内で使う場合などは電波が入りにくくなりますし、通信速度もあまり出ません。

駅や街中にも目を向けてみましょう。こういった場所は建物が密集しており、電波が遮られて遠くには届きません。それに利用者も多く、大きなマクロセルを少数設置する手法では対応しきれません。こういった場所では「スモールセル」という小さな基地局を多数設置して対応しています。

さらに、スモールセルでカバーしきれない極小範囲をカバーするために「アドオンセル」というものが設置されることもあります。

→誤りでした。正しくは「局所的に通信速度を向上させたり混雑を緩和するために、既存のセルの中に新たに付加して設置される基地局がアドオンセル」です。お詫びして訂正します。

スモールセルなどの整備は、通信会社にとっては負担が大きいはずです。しかし利用者へのメリットは絶大です。スモールセルのカバーエリア内ではとても高速に通信できることが多いです。

私も実際にいろいろな場所でWiMAX2+の速度測定を行っています。自宅内では下り20Mbps、上り2Mbpsが限界ですが、博多駅博多口の広場では下り98Mbps、上り10Mbpsをマークしたこともあります。90Mbpsくらいの速度が出れば満足という人も多いはずなので、街中での基地局整備の効果がわかるでしょう。実際、博多口の広場にはいろいろな基地局のアンテナが設置されており、注意して散策すれば容易に見つけることができます。過去にはそうした基地局の撮影も行っていました。

そんなこんなで、モバイルルーターは持ち運んで使うと結構お得だということと、持ち運ばない人への恩恵はあまり少ないよというお話でした。

私の周囲でも結構「SoftBank Airが遅すぎる」とかそういった話を耳にしますが、据え置き型のモバイル(?)ルーターで速度を出すのは難しいだろうなぁと思っています。住宅街にはあまりスモールセルなどの基地局は建たない傾向にありますからね...

4G LTEとWiMAXの違いは単純で、4Gは「遅いけどいろんなところで繋がる」、WiMAXは「エリアは狭いけど高速通信が得意」という特徴がありました(過去形)。ですが現状は両者ともこの点での違いがほとんどなくなりました。4GはMIMO技術やキャリア・アグリゲーション技術などを取り入れて格段に高速化されてしまい、実効速度も大幅に高速化。人混みでもとても快適に通信できますね。

WiMAXもエリアが広がり、通信できない場所は減っています。

では現状の両者の違いは何かというと、WiMAXは「データ通信が実質使い放題」ということですね。

4Gを利用したプランは月間データ容量が30~50GBに制限されたものがほとんど。スマホなら実質使い放題と言っても過言ではありませんが、PCやゲーム機につないで固定回線代わりに使うとこれでは全く足りません。

それに対してWiMAX。これは現状、3日間のデータ容量が10GBに制限されていますが、月間データ容量には特に制限が掛けられていません。このためガッツリ通信しまくっても結構余裕があります。もちろん、何GBもするような大きなファイルをダウンロードしたりすると一発アウトなので、そういった作業は学校や会社のLANにつないで行うなどの対策を取りたいです。

さて、モバイルネットワークの整備には特徴があります。それは「人の多いところを重点的に整備する」ということです。

一般的にモバイルネットワークは、マクロセルと呼ばれる大きな基地局を使って広範囲をカバーするようにしています。マクロは「巨大な」、セルは「細胞」という意味。カバー範囲のことを一つ一つの細胞に例えているんですね。(マクロセルはざっくり説明すると「携帯電話の鉄塔」ですね。見たことある人も多いはずですよ)

マクロセルは通信会社にとっては都合がいい整備方法です。広範囲を少ない設備でカバーできるので、少ない費用でエリア面積を稼ぎやすいです。ですが利用者にとってはやや都合が悪いです。自宅内で使う場合などは電波が入りにくくなりますし、通信速度もあまり出ません。

駅や街中にも目を向けてみましょう。こういった場所は建物が密集しており、電波が遮られて遠くには届きません。それに利用者も多く、大きなマクロセルを少数設置する手法では対応しきれません。こういった場所では「スモールセル」という小さな基地局を多数設置して対応しています。

→誤りでした。正しくは「局所的に通信速度を向上させたり混雑を緩和するために、既存のセルの中に新たに付加して設置される基地局がアドオンセル」です。お詫びして訂正します。

スモールセルなどの整備は、通信会社にとっては負担が大きいはずです。しかし利用者へのメリットは絶大です。スモールセルのカバーエリア内ではとても高速に通信できることが多いです。

私も実際にいろいろな場所でWiMAX2+の速度測定を行っています。自宅内では下り20Mbps、上り2Mbpsが限界ですが、博多駅博多口の広場では下り98Mbps、上り10Mbpsをマークしたこともあります。90Mbpsくらいの速度が出れば満足という人も多いはずなので、街中での基地局整備の効果がわかるでしょう。実際、博多口の広場にはいろいろな基地局のアンテナが設置されており、注意して散策すれば容易に見つけることができます。過去にはそうした基地局の撮影も行っていました。

そんなこんなで、モバイルルーターは持ち運んで使うと結構お得だということと、持ち運ばない人への恩恵はあまり少ないよというお話でした。

私の周囲でも結構「SoftBank Airが遅すぎる」とかそういった話を耳にしますが、据え置き型のモバイル(?)ルーターで速度を出すのは難しいだろうなぁと思っています。住宅街にはあまりスモールセルなどの基地局は建たない傾向にありますからね...

2019年1月12日土曜日

USB Type-CとUSB PowerDeliveryについて

USB PowerDelivery(以下 USB PD)では、USB Type-Cケーブルを使って最大で60〜100Wほどの電力を扱えます。

必要なケーブルとしては、両端がType-C端子となっているケーブル(通称"C to C ケーブル"など)です。

USB PDでは、電源を供給する機器をソース、 電気を受け取る機器をシンクと呼びます。

■パワールールについて

USB PDでは、以下のパワールールに基づいて給電を行います。

・5V(Max. 3A)

・9V(Max. 3A)

・12V(Option/ Max. 3A)

・15V(Max. 3A)

・20V(Max. 3A)

・20V(Max. 5A)

12Vに対応するかどうかはオプションなので、基本的には「1. ソース機器においては12Vに対応しなくても良い」「2. シンク機器においては12Vに対応すべきではない」といえます。

したがって、基本的にPDにおいては5V, 9V, 15V, 20Vの4種類の電圧を使うことになります。

このパワールールには、下位互換性を保つために一定のルールがあります。それは、上位のパワールールに対応するソース機器においては、必ず下位のパワールールにも完全に対応しなければならないという点です。

たとえば、15Vに対応する機器は、必ず9V3Aと5V3Aの両方に対応しなければなりません。この場合、対応するパワールールが「15V1A, 9V3A, 5V3A」となっているソース機器は規格に完全に適合しておりセーフです。

しかし、対応するパワールールが15Vと5Vだけだったり、あるいは「15V3A, 9V1A, 5V3A」のような対応のしかたはアウトになります。

■ケーブルについて

USB PDにおいては、最大で5Aの電流を流すことができます。しかし、すべての場合においてこのような大きな電流を流すことをケーブルに求めるのは酷ですし、本来大電流を流せないケーブルに誤って5Aもの大電流を流してしまうと発煙や発火などの事故を招く恐れがあります。また、パワールールにおいて3Aを超える電流を流すのは60W(20V3A)を超える電力を供給する場合のみとなっています。

こういった事情から、「USB PDには対応するけれども、電流は3Aまでしか流せないよ」というケーブルが規定され、市販されています。

しかしそうなってくると、今度はソース機器において、ケーブルが対応する最大電流が一体全体いくつなのかを把握する必要があります。

そのために、eMarker(イーマーカー) と呼ばれるICチップをケーブルに埋め込んでいます。(一部のType-Cケーブルの端子がかなり長めに作られているのはコイツのせいです。)

・eMarkerについて

eMarkerは一般的にケーブルの端子部分に埋め込まれており、そのケーブルにおいて流せる最大電流をソース機器に伝達する役割をもちます。

このeMarkerは基本的にすべてのケーブルに実装してほしいところですが、コスト増の要因ともなり、頭を悩ませる存在でもあります。

したがって、USB2.0にしか対応せず、なおかつ3Aまでの電流にしか対応しないケーブルにおいてのみ、例外的にeMarkerを省略できることになっています。

一方、USB3.1以上に対応するすべてのケーブルや、USB2.0であっても5Aに対応するケーブルには、例外なくeMarkerを搭載する必要があります。

・CCラインについて

Type-Cケーブルはリバーシブルで、片面12ピン、計24ピンの端子が搭載されていることはもうご存知だと思いますが、このケーブルにはCC(Configuration Channel)と呼ばれる配線が通っています。これは今までのケーブルにはないもので、Type-Cになってから新しく追加されました。

CCラインでは、USBの電源供給に関する通信などを行っています。もちろんケーブルのeMarkerとの通信もこのラインで行います。

・「PowerDelivery非対応」を謳うC to Cケーブルについて

一部のC to Cケーブルにおいて、PDに対応しない旨を表記する例が見受けられます。これは意味不明であり、規格にのっとって製造されたすべてのType-CケーブルはPDに対応するはずです。

可能性のひとつとして、「eMarkerが搭載されていない」という点を過大解釈して「PD非対応」としたことが考えられます。しかし、ケーブルの設計が規格にのっとっているのであれば、これは誤りです。

また、CCラインがそもそも結線されていないという可能性も考えられます。しかし、規格上はそのようなケーブルは作成できないはずで、互換性その他の面において問題を引き起こす可能性があります。したがって、そのようなケーブルはゴミ同然でしょう。機器が壊れるなり不具合を起こすとマズいので、CCラインが結線されていないケーブルは捨てたほうがいいです。

いずれにせよ、「PD非対応」を謳うC to Cケーブルを販売するような会社は、USB Type-Cの規格を正しく理解していない可能性が高いので、購入に際しては注意が必要です。

■USB PDを利用できない配線

USB Type-Cケーブルであっても、その一端がType-C以外である場合はPDを利用できません。具体的には、一端にUSB A端子やUSB micro B端子などがついているケーブルなどではPDが利用できません。

また、変換アダプタを使用した場合も同様です。USB micro B端子とUSB Type-C端子同士を変換した場合などではPDが無効になります。

・56kΩ抵抗(レジスタ)について

レガシーなUSB端子とType-C端子を相互変換する場合、ケーブルに流せる電流値を通知するために56kΩ抵抗を端子に実装します。この抵抗を実装すると、ケーブルに流せる電流は古い方の端子に合わせられます。

この抵抗の実装されていない変換ケーブルは危険なので使用できないというのは有名な話です。もはやこういった危険なケーブルは市場から駆逐されつつありますが、引き続き警戒してください。

■USB PDを利用できない機器

USB Type-Cに対応する機器が必ずしもPDに対応しているとは限りません。お使いのスマートフォンや充電器などにType-C端子がついていても、本当にPDに対応しているかどうかは、実際に仕様を見てみないことにはわからないのです。端子にPD対応の可否が明記されていればわかりやすいのですが、そうでない場合も多いため厄介です。

■USB PD以外の電源規格について

USB Type-C端子では、USB PD以外にも様々な電源規格が利用できます。

●正式対応しているもの

・USBバスパワー(5V Max. 0.5〜0.9A)

・USB Battery Charging(5V Max. 1.5A)

・USB Type-C Current(5V Max. 3.0A)

・USB PowerDelivery(Max. 20V 5A)

●正式対応していないもの

上記に入っていない規格すべて(Qualcomm QuickChargeなど)

必要なケーブルとしては、両端がType-C端子となっているケーブル(通称"C to C ケーブル"など)です。

USB PDでは、電源を供給する機器をソース、 電気を受け取る機器をシンクと呼びます。

■パワールールについて

USB PDでは、以下のパワールールに基づいて給電を行います。

・5V(Max. 3A)

・9V(Max. 3A)

・12V(Option/ Max. 3A)

・15V(Max. 3A)

・20V(Max. 3A)

・20V(Max. 5A)

12Vに対応するかどうかはオプションなので、基本的には「1. ソース機器においては12Vに対応しなくても良い」「2. シンク機器においては12Vに対応すべきではない」といえます。

したがって、基本的にPDにおいては5V, 9V, 15V, 20Vの4種類の電圧を使うことになります。

このパワールールには、下位互換性を保つために一定のルールがあります。それは、上位のパワールールに対応するソース機器においては、必ず下位のパワールールにも完全に対応しなければならないという点です。

たとえば、15Vに対応する機器は、必ず9V3Aと5V3Aの両方に対応しなければなりません。この場合、対応するパワールールが「15V1A, 9V3A, 5V3A」となっているソース機器は規格に完全に適合しておりセーフです。

しかし、対応するパワールールが15Vと5Vだけだったり、あるいは「15V3A, 9V1A, 5V3A」のような対応のしかたはアウトになります。

■ケーブルについて

USB PDにおいては、最大で5Aの電流を流すことができます。しかし、すべての場合においてこのような大きな電流を流すことをケーブルに求めるのは酷ですし、本来大電流を流せないケーブルに誤って5Aもの大電流を流してしまうと発煙や発火などの事故を招く恐れがあります。また、パワールールにおいて3Aを超える電流を流すのは60W(20V3A)を超える電力を供給する場合のみとなっています。

こういった事情から、「USB PDには対応するけれども、電流は3Aまでしか流せないよ」というケーブルが規定され、市販されています。

しかしそうなってくると、今度はソース機器において、ケーブルが対応する最大電流が一体全体いくつなのかを把握する必要があります。

そのために、eMarker(イーマーカー) と呼ばれるICチップをケーブルに埋め込んでいます。(一部のType-Cケーブルの端子がかなり長めに作られているのはコイツのせいです。)

・eMarkerについて

eMarkerは一般的にケーブルの端子部分に埋め込まれており、そのケーブルにおいて流せる最大電流をソース機器に伝達する役割をもちます。

このeMarkerは基本的にすべてのケーブルに実装してほしいところですが、コスト増の要因ともなり、頭を悩ませる存在でもあります。

したがって、USB2.0にしか対応せず、なおかつ3Aまでの電流にしか対応しないケーブルにおいてのみ、例外的にeMarkerを省略できることになっています。

一方、USB3.1以上に対応するすべてのケーブルや、USB2.0であっても5Aに対応するケーブルには、例外なくeMarkerを搭載する必要があります。

・CCラインについて

Type-Cケーブルはリバーシブルで、片面12ピン、計24ピンの端子が搭載されていることはもうご存知だと思いますが、このケーブルにはCC(Configuration Channel)と呼ばれる配線が通っています。これは今までのケーブルにはないもので、Type-Cになってから新しく追加されました。

CCラインでは、USBの電源供給に関する通信などを行っています。もちろんケーブルのeMarkerとの通信もこのラインで行います。

・「PowerDelivery非対応」を謳うC to Cケーブルについて

一部のC to Cケーブルにおいて、PDに対応しない旨を表記する例が見受けられます。これは意味不明であり、規格にのっとって製造されたすべてのType-CケーブルはPDに対応するはずです。

可能性のひとつとして、「eMarkerが搭載されていない」という点を過大解釈して「PD非対応」としたことが考えられます。しかし、ケーブルの設計が規格にのっとっているのであれば、これは誤りです。

また、CCラインがそもそも結線されていないという可能性も考えられます。しかし、規格上はそのようなケーブルは作成できないはずで、互換性その他の面において問題を引き起こす可能性があります。したがって、そのようなケーブルはゴミ同然でしょう。機器が壊れるなり不具合を起こすとマズいので、CCラインが結線されていないケーブルは捨てたほうがいいです。

いずれにせよ、「PD非対応」を謳うC to Cケーブルを販売するような会社は、USB Type-Cの規格を正しく理解していない可能性が高いので、購入に際しては注意が必要です。

■USB PDを利用できない配線

USB Type-Cケーブルであっても、その一端がType-C以外である場合はPDを利用できません。具体的には、一端にUSB A端子やUSB micro B端子などがついているケーブルなどではPDが利用できません。

また、変換アダプタを使用した場合も同様です。USB micro B端子とUSB Type-C端子同士を変換した場合などではPDが無効になります。

・56kΩ抵抗(レジスタ)について

レガシーなUSB端子とType-C端子を相互変換する場合、ケーブルに流せる電流値を通知するために56kΩ抵抗を端子に実装します。この抵抗を実装すると、ケーブルに流せる電流は古い方の端子に合わせられます。

この抵抗の実装されていない変換ケーブルは危険なので使用できないというのは有名な話です。もはやこういった危険なケーブルは市場から駆逐されつつありますが、引き続き警戒してください。

■USB PDを利用できない機器

USB Type-Cに対応する機器が必ずしもPDに対応しているとは限りません。お使いのスマートフォンや充電器などにType-C端子がついていても、本当にPDに対応しているかどうかは、実際に仕様を見てみないことにはわからないのです。端子にPD対応の可否が明記されていればわかりやすいのですが、そうでない場合も多いため厄介です。

■USB PD以外の電源規格について

USB Type-C端子では、USB PD以外にも様々な電源規格が利用できます。

●正式対応しているもの

・USBバスパワー(5V Max. 0.5〜0.9A)

・USB Battery Charging(5V Max. 1.5A)

・USB Type-C Current(5V Max. 3.0A)

・USB PowerDelivery(Max. 20V 5A)

●正式対応していないもの

上記に入っていない規格すべて(Qualcomm QuickChargeなど)

登録:

投稿 (Atom)

ATmega328P-PUを最小構成で動かす

最近、空き時間にAVRマイコンで遊んでいるのですが、Arduinoボードのように周辺機器や回路を満載せず、最小構成で動かしたいと感じることがあります。 Arduinoボードには、USB-シリアル変換インターフェース、5Vおよび3.3V定電圧電源、水晶発振子やセラミック発振子、電源...

-

日本は世界的にみても電柱や電線が多い国だとされています。 電柱を使って架空線で配線する方式には「安く迅速に工事できる」「狭い道でも配線が容易」というメリットがありますが、景観に対する悪影響や、地震や風水害といった災害への弱さが問題視されてきました。そこで我が国でも進められている...

-

こんにちは。そろそろ遠隔授業に疲れてきたたかみやです。 みなさんは、Lチカってご存じですか?知らない方はいませんよね(強引) LEDを点滅させる「Lチカ」は、Arduinoのチュートリアル的存在としても知られています。 新品のAVRにブートローダーを書き込んだ時なんかの動作確認に...

-

「PC-98で遊びたい」が正しいのか「MS-DOSで遊びたい」が正しいのか、自分でも分かってないんですが。ふふふ。 事の発端は、自分のTwitterのタイムラインに、ある動画が流れてきたのがきっかけです。 下北沢俊一(@Tani_Century) 氏の この動画 なんですが...